MoCA建设日志(一)| 与园林对望:当代美术馆建筑缘起

△ 坐落于苏州金鸡湖畔,由丹麦建筑事务所BIG设计的苏州当代美术馆,即将投入试运营。(上图为建设中状态,摄于2025年6月) ©苏州当代美术馆

“苏州好,城里半园亭”——[清]沈朝初《忆江南》

苏州,这座具有两千五百年历史的文化名城,“造园”史又浓缩了一部城市史。从文徵明为拙政园作“三十一景图”,到贝聿铭以苏州博物馆建筑回望宋代《平江图》,园林故事的持续书写,构成了姑苏人文脉络的重要延续。

苏州当代美术馆的建筑设计在此基础上,既沿承了苏州古城的风雅传统,又因其北欧设计的自然主义取向与现代主义的建筑语言,成为传统中国与当代世界对话的新案例。这座当代建筑,如何为苏州的江南意象注入新意?这座备受业界期待的美术馆,将如何突破时空限制,于在地文化语境中构建多元文化图景的建筑基础?

苏州园林

是一种美的发生逻辑

苏州与园林的渊源最早可追溯至春秋时期。自唐以来,吴越国以贸易而兴,造园之风亦始。历经宋、元、明、清四代,沧浪亭、狮子林、拙政园和留园相继落成,被后世并称为“四大名园”。苏州园林由此确立了其作为江南园林典范的核心地位,“江南园林甲天下,苏州园林甲江南”。

建筑学家童寯在《江南园林志》中归纳“为园三要素”:“疏密得宜、曲折尽致、眼前对景”。园林的美学价值不仅在于空间的妙趣,更在于它揭示了一种东方语境下建筑与自然共生的逻辑,启迪着一代又一代的建筑师。

△ [明]文伯仁《姑苏十景》 之 沧浪清夏(沧浪亭),图片来自网络

2006年启用的苏州博物馆,毗邻拙政园南侧,由普利兹克奖得主、美籍华人贝聿铭先生秉持“中而新、苏而新”的理念创作。贝聿铭与园林的因缘可追溯至上世纪20年代,彼时狮子林为贝氏家产,少年贝聿铭常于园中迷宫般的亭台池石间嬉游。这段儿时的经历,影响了他七十余年后构思苏州博物馆的设计方案。

在贝聿铭的建筑哲学中,东方建筑追求的不是一目了然,而是空间的丰富。在苏州博物馆设计中,他虽采用了简洁的现代主义直线条勾勒建筑主体,但细部空间多处溯源古典园林:正门的圆形玻璃门形呼应园林“月亮门”,形成建筑中轴线穿透水墨画般的叠景层次。主展厅则多处运用障景、漏景手法,通过致敬花窗的几何窗洞雕刻光影,在有限的空间内,构筑了立体的幻变景象。

△ 苏州博物馆建筑 ©苏州博物馆官网

苏州博物馆主庭院的营造更清晰地体现了对传统园林的现代转译。庭院三面环抱展馆,北侧与拙政园水路相通。庭院由池塘、片石假山、直曲小桥、八角凉亭等建筑元素组成,虽沿用传统园林构成,但形体表达上充分融合现代主义的几何语言。主庭院既可见当代新意,又不失东方人文气息,不着痕迹地与相邻的拙政园联系起来,成为姑苏老城城市肌理的自然组成部分。

△ 苏州博物馆主庭院 ©苏州博物馆官网

2025年普利兹克奖获得者刘家琨在设计苏州御窑金砖博物馆时(2016年建成启用),也参考了古典园林的平面布局手法,以数座建筑体和廊桥定义场地外廓,藏池水草木于曲径之中,体现柳暗花明、移步换景的意趣。

△ 苏州御窑金砖博物馆建筑 ©苏州御窑金砖博物馆官网

漂洋过海

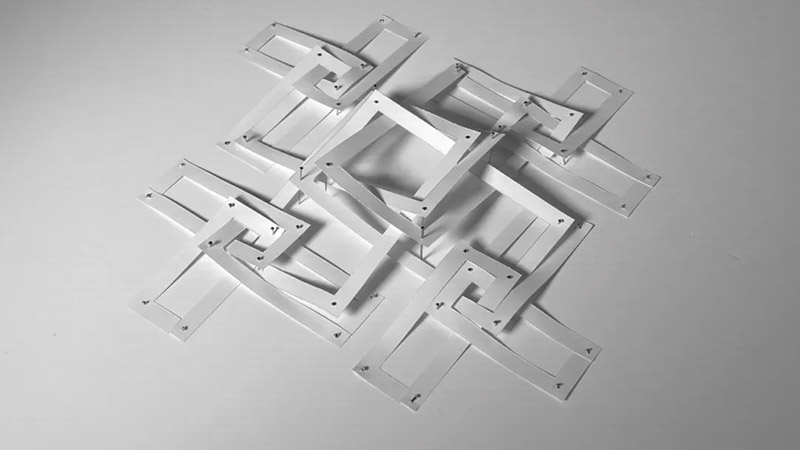

“北欧”为“江南”远道而来作为金鸡湖“右岸会客厅”规划中的核心,苏州当代美术馆凭借优越的地理位置与完善的配套资源,将成为此后连接苏州城市历史文脉与未来发展愿景之间的平台。美术馆的建筑源自最初的简洁构想:由图钉和白色纸带勾勒成回廊与屋顶,一面朝向城市、一面朝向金鸡湖,现代江南城市的通透感得以完美展现。

△ 苏州当代美术馆概念模型方案 ©BIG建筑事务所

苏州当代美术馆由来自丹麦的建筑事务所BIG担纲设计,BIG作为当今国际建筑界最炙手可热的明星事务所之一,总部位于哥本哈根,在伦敦、纽约、深圳等六座城市设有分支机构。创始人比亚克·英格尔斯(Bjarke Ingels)出生于1974年,他以“实用乌托邦”“建筑进化论”等大胆前卫的设计理念闻名于世。

△ BIG建筑事务所丹麦哥本哈根总部大楼 ©BIG建筑事务所

苏州当代美术馆亦是BIG在中国落成的首个文化类公共建筑项目。此前,BIG几乎未曾系统性接触过苏州这样古典色彩浓郁、现代气息鲜明的中国城市。但当比亚克亲赴苏州进行场地勘察后,却迅速明确了设计方向:这座美术馆,将成为金鸡湖右岸的重要锚点,起到重塑城市天际线轮廓,并带动周边升级的功能。

事实上,早在2017年,比亚克就探访过贝聿铭设计的苏州博物馆,对这位“最后一个现代主义建筑大师”将园林行云流水的现代建筑转译有了直观的理解。然而,东方园林空间体系与西方建筑逻辑之间的沟壑,应如何弥合?经反复推演,BIG团队最终选择将“廊”这一元素作为设计的重要起点。在中国古典园林中,“廊”是建筑与自然有机相融的边界,串联起了可游、可居的动态场景。此理念与西方建筑语言中的“路径”构成了跨越时空的呼应。在现代建筑语言中,“路径”是空间中诗意漫步的载体,联结着内与外,为层叠幻化的建筑戏剧性体验创造了可能。

上图:以“廊”串联的苏州当代美术馆建筑体,2025年2月

下图:玻璃立面外的“廊”与景观交织融合,2025年6月

©苏州当代美术馆

对BIG来说,“廊”和“径”的概念融合,并非是对传统园林建筑元素的简单沿袭,而是提取“廊”这一元素,通过现代手法进行重构,使得美术馆这座当代建筑在与苏州园林的空间对话中延续了场所的记忆。苏州当代美术馆并非是围墙里的私藏之园,而是向城市与自然充分开放的、流动的公共生活的重要节点。建筑设计通过开放的广场、可渗透的边界和多层次的公共空间,将原本封闭的“馆”交还给城市,使美术馆成为了一个充满活力的精神碰撞场,塑造了该区域的场所认同。

丝带状屋顶蜿蜒成廊,将水域与城市串联为一体。长廊如舒展的丝带延展至金鸡湖畔,廊下则是花园与展馆交错并置,模糊了室内外的边界。其分散的体量布局、回廊的抽象意向以及不锈钢、玻璃材料的使用,都在肌理层面与传统苏式园林建立了有效的对话关系。

△ 美术馆鸟瞰图(建设中),2025年4月,©苏州当代美术馆

“苏州当代美术馆向苏州丰富的园林传统致敬。我们设想苏州园林的传统元素——‘廊’,在风景中优雅地蜿蜒流动,最终化身为展馆。这样一来不仅巧妙地围合出了现代园林,还将其有机地融入展览体验中,使其与展出的艺术作品一样重要。 ”

—— 凯瑟琳·黄(Catherine Huang)

BIG 合伙人

△ 美术馆局部鸟瞰图(建设中),2025年5月,©苏州当代美术馆

2025年夏,美术馆建筑即将竣工。三年半之前始于纸带屋顶模型的概念构想,终于在金鸡湖畔一点点成为现实。

苏州当代美术馆的故事,同时开启。